それぞれの国に、固有のにおいがある。飛行機を降り、旅券・査証のチェックを終えて空港ビルを出たとたん、人いきれのなかにそのにおいを発見する。モンゴルでは、羊肉のにおいだった。

日本の四倍という広大な国土に、名古屋市よりちょっと多い二百四十万人が暮らす。羊、山羊、馬など家畜が二千四百万頭、羊はその六割を占める。首都ウランバートルの人混みを歩くと、羊のにおいが充満している。羊肉の水餃子ボーズ、羊の乳のヨーグルト、羊は遊牧民族の国モンゴルで欠かすことのできない動物だ。

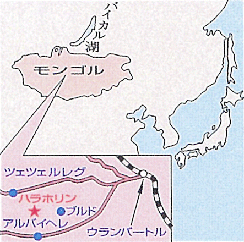

モンゴル帝国の最初の都ハラホリン(カラコルム)は、大草原のまっただ中にある。首都から、羊や馬が草をはむ草原を車で飛ばして、五時間、途中小高い丘からは二十五キロ四方東京都と同じ広さの大地を見渡せた。ハラホリンは、現在わずか千数百人が定住する小さな村だ。十三世紀、ジンギスカーンの子フビライやオゴタイらが、馬で疾駆した往年の帝都をしのばせるものはあまり無い。広大な敷地に百八の仏塔が並ぶエルデニー・ゾー寺院だけが、唯一、要塞都市の栄華を想像するよすがである。

シベリア・バイカル湖に注ぐオルホン川の支流近く、寺は高さ十メートルもあろうかという城壁に守られて建っていた。草原に浮かぶように建つ大伽藍に、巨大な門扉を開け、入る。中央に地元の言葉でソブラガと呼ばれる仏舎利塔がそびえている。ホラ貝の音が聞こえてきた。チベット風の大講堂(ラブラン寺)脇の塔で、僧が二人、法要の開びゃくを知らせていた。薄暗い本堂に入る。年老いた僧侶が十人ほど様々な法具をならしながら、経を唱えている。伝統衣装を着た信者たちは、なにか願い事でもあるのだろうか僧に寄進をしている。チベットと同じ香のにおいが充満していた。

モンゴル仏教は、チベット仏教の影響下にある。十三世紀に正式に移植され、十六世紀にはモンゴル語訳の一切経を訳出しながら、経はチベット語で読む。庶民も、チベット人の祈りの言葉「オムマニペマフム」と同語源「オムマニパドマフム」を口に唱えながら祈りを捧げる。モンゴル仏教の最初の本山エルデニー・ゾーは、帝国のいにしえの地に、チベットから高僧を招き一五八六年建立された。その後、三百年チベットの活仏の転生であるラマも生まれ、寺の繁栄は続く。一時は広大な境内に六十の寺、千人を超す僧侶が修行に励んだ。その後、十八世紀末に満州族の侵入により破壊されたものの再建、しかしスターリニズム最盛期の一九三〇年代、仏像は破壊され、無数の僧が殺され、シベリア送りとなり帰ってこなかった。

法要を辞し、大講堂から本殿に向かう。講堂はチベット様式だが、本堂(ゴルバン・ゾー=三寺)は中華の影響下にある。ほぼ同じ様式の三つの伽藍が並び、釈迦如来、観音菩薩などが祀られている。一九六〇年代になって再び、寺は宗教活動が許された。開放政策で修復が進むが、今も本堂の三つの建物は、博物館としてしか公開されていない。

境内を出た。ソビエト製の古いバイクやワゴン車が、元気に走っている。その脇を、馬に乗った遊牧民が通り過ぎる。モンゴル仏教は、今やっと復興の端緒についたばかりだ。

エルデニー・ゾー寺院(ハラホリン)

My Pilgrim’s Note for Asian BuddhismTemples

ホラ貝で法要の始まりを知らせる(エルデニー・ゾー寺院)

モンゴル人にとって馬は家族と同じ存在だ(ハラホリン)

巡礼メモ

ウランバートルへは、関西空港から週二便、直行便が就航する。他にソウル経由、北京経由など。ハラホリンへは定期バスがある。ワゴン車、ジープなどのチャーターが快適。夏場は不定期で飛行機が飛ぶ。